techne

고대 그리스어 '테크네(τέχνη)'는 현대의 'technology'와 'technique'의 어원이다. 하지만 그리스인들에게 테크네는 오늘날 우리가 '기술'이라 부르는 것보다 훨씬 넓은 의미를 품고 있었다. 조각가가 대리석을 깎는 일, 목수가 집을 짓는 일, 의사가 환자를 치료하는 일, 시인이 비극을 쓰는 일—이 모든 것이 테크네였다. 테크네는 예술과 기술, 창조와 제작을 모두 포함하는 보다 큰 개념이었다. 언제부터 우리는 이 둘을 분리하기 시작했을까?

현대사회를 살아가는 우리에게 미술관에 걸린 그림은 '예술'이고, 공장에서 찍어낸 제품은 '기술'이다. 예술가는 영감을 따르고, 엔지니어는 명세서를 따른다. 예술은 의미를 추구하고, 기술은 효용을 추구한다. 이 분리는 너무나 당연해서 우리는 그것이 역사적 구성물이라는 사실조차 잊어버렸다.

예술은 실용성에서 면제받는 대신 삶의 주변부로 밀려났다. 기술은 효율성을 극대화했지만 의미를 잃어버렸다. 프로그래머는 자신의 일을 '코딩'이라 부르지 '창작'이라 부르지 않는다. 요리사는 '조리'를 하지 '예술'을 하지 않는다. 우리는 매일 무언가를 만들면서도, 그 만드는 행위에서 아름다움을 발견하는 법을 잊어버린 것 같다.

하지만 최근 흥미로운 움직임들이 보인다. 소프트웨어 개발자들이 '장인정신(craftsmanship)'을 말하고, 스타트업 CEO가 '예술성(artistry)'을 강조하며, 철학자들이 '만드는 것이 곧 사고하는 것'이라 주장한다. 우리는 테크네를 다시 우리 삶으로 끌어들여야 한다.

What gives art its value

왜 우리는 예술을 가치 있게 여기는가? 칸트의 답은 명쾌하다. 예술은 '목적 없는 합목적성'을 지닌다. 쉽게 말해, 아름다운 것은 어떤 외적 목적을 위한 수단이 아니라 그 자체로 목적이라는 것이다. 망치는 못을 박기 위해 존재하지만, 모차르트의 교향곡은 그 자체로 존재한다. 우리는 음악을 듣고 나서 "이게 뭐에 쓸모가 있지?"라고 묻지 않는다. 그냥 듣는 것만으로 충분하다.

이 '자기목적성'이 예술을 다른 인간 활동과 구분 짓는다. 노동은 생존을 위해, 사업은 이윤을 위해, 운동은 건강을 위해 존재한다. 하지만 예술은? 예술은 그냥 존재한다. 그리고 바로 그 '쓸모없음'이 역설적으로 예술을 가장 인간적인 활동으로 만든다. 동물도 먹고, 자고, 번식한다. 하지만 캔버스에 물감을 칠하거나, 돌을 깎아 형상을 만들거나, 소리를 배열해 멜로디를 만드는 것은 인간만이 하는 일이다.

그러나 칸트의 정의를 그대로 받아들여 예술의 가치를 '쓸모없음'에만 두어버리면, "쓸모 있는 것은 결코 예술이 될 수 없는가"에 대답하기 어려워진다. 칸트가 말한 '목적 없는 합목적성'은 넓은 테크네의 영역 중에서, 실용적 기능을 넘어선 미적 경험을 특별히 분리해 예술로 이름 붙이려는 시도에 가깝다. 오히려 테크네의 관점에서 보면, 실용과 기능을 향한 제작 행위 속에서도 형식적 아름다움과 자기목적성이 얼마든지 발생할 수 있다.

생각해 보면, 우리가 '걸작'이라 부르는 것들 중 상당수는 처음부터 실용적 목적을 가지고 있었다. 파르테논 신전은 아테나 여신을 모시기 위한 건물이었다. 바흐의 칸타타는 교회 예배를 위한 음악이었다. 셰익스피어의 희곡은 런던 시민들을 즐겁게 하고 입장료를 벌기 위한 대중 오락이었다. 이것들이 '순수 예술'로 분류된 것은 훨씬 나중의 일이다.

실용성은 예술의 적이 아니다. 오히려 실용성은 예술에 제약(constraint)을 부여하고 이는 창조성의 촉매가 된다. 정해진 운율 안에서 시를 써야 할 때, 제한된 예산으로 영화를 만들어야 할 때, 특정 문제를 해결하는 코드를 짜야 할 때—그 제약이 창의적 해결책을 요구하고, 그 해결책이 때로는 아름다움의 영역에 도달한다.

Henry Jaglom, the British film director, said in an interview with the Washington Post in 1994, citing his friend Orson Welles, “The enemy of art is the absence of limitations.”

The same is absolutely true in software development.

- Alex Karp

Craftsmanship

그렇다면 무엇이 단순한 '만들기'를 '예술'로 전환시키는가? 여기서 장인정신(craftsmanship)의 개념이 등장한다.

사회학자 리처드 세넷은 장인정신을 "일 자체를 위해 일을 잘 하고자 하는 충동"이라 정의한다. 핵심은 '일 자체를 위해'라는 부분이다. 장인은 외적 보상—돈, 명성, 승진—을 위해서가 아니라 일 자체가 주는 만족을 위해 일한다. 목수가 서랍의 뒷면까지 매끄럽게 다듬는 이유는 아무도 그걸 보지 않기 때문이 아니라, 자신이 알기 때문이다. 그 보이지 않는 완성도가 장인의 자부심이다.

세넷의 가장 도발적인 주장은 "만드는 것이 곧 사고하는 것(making is thinking)"이다. 우리는 보통 머리로 생각하고 손으로 실행한다고 여긴다. 먼저 설계하고, 그다음 제작한다. 하지만 실제로 무언가를 만들어 본 사람은 안다—손이 움직이면서 생각이 바뀐다는 것을. 점토를 만지다가 새로운 형태가 떠오르고, 코드를 짜다가 더 나은 구조가 보인다. 만드는 행위 자체가 사고의 한 형태다.

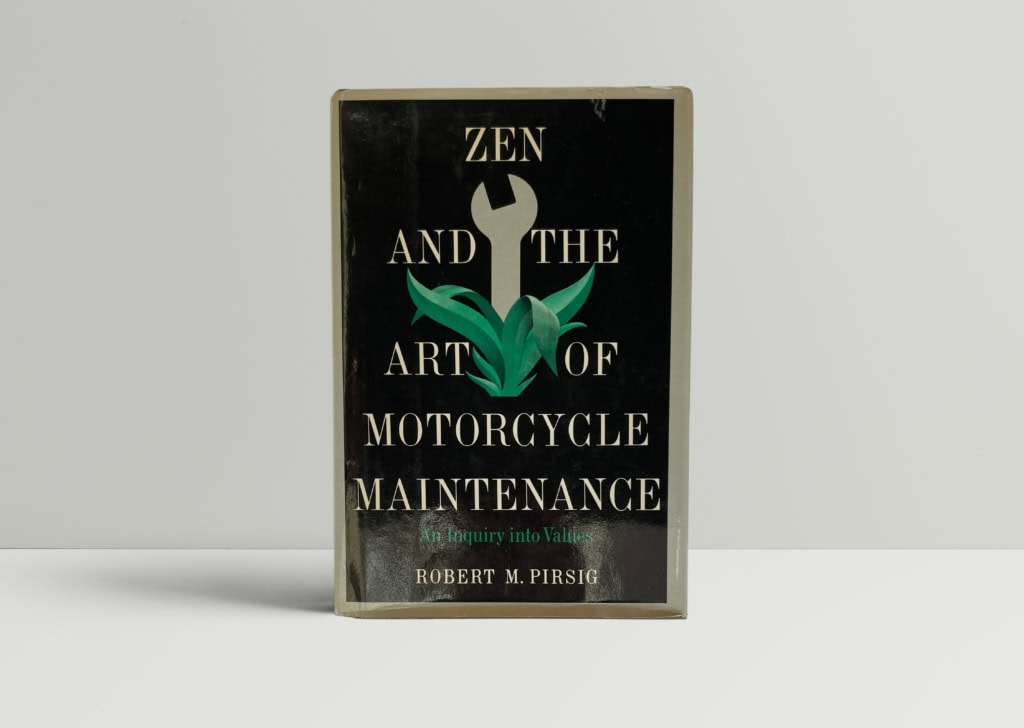

로버트 피르시그의 『선과 모터사이클 관리술』은 이 아이디어를 극단까지 밀어붙인다. 피르시그는 모터사이클 정비라는 지극히 실용적인 활동에서 철학적 깨달음을 찾는다. 그의 핵심 개념은 '퀄리티(Quality)'다.

퀄리티의 핵심은 케어(care)에 있다. 관심, 돌봄, 정성. 장인이 자신의 일에 진정으로 관심을 가질 때, 퀄리티는 자연스럽게 따라온다. 모터사이클을 정비할 때 그저 "작동하게 만들면 된다"는 태도와 "이 기계가 최상의 상태가 되도록 하겠다"는 태도의 차이. 전자는 기술이고, 후자는 기술을 넘어선 무언가다.

Functional Artistry

팔란티어의 CEO 알렉스 카프는 자사의 DNA를 설명할 때 세 가지 단어를 사용한다: "예술성(Artistry), 실용주의(Pragmatism), 도덕적 명료성(Moral Clarity)."

카프가 말하는 예술성은 미술관에 걸린 그림 같은 것이 아니다. 그것은 문제 해결에 대한 접근 방식이다. 정해진 절차를 따르는 대신 직관을 믿는 것. 표준화된 솔루션 대신 문제의 고유한 맥락에 맞는 해결책을 창조하는 것. 복잡성을 회피하지 않고 그 안으로 뛰어드는 것.

카프는 팔란티어의 방식을 "반(反) 플레이북(Anti-playbook)"이라 부른다. 실리콘밸리의 표준 전략—제품을 표준화하고, 확장성을 극대화하고, 마케팅으로 성장하라—을 거부한다. 대신 "공장 바닥에서, 참호 속에서 고객과 함께 고통을 먹으며(eating pain)" 문제를 해결한다고 말한다.

남들이 피하는 어렵고 지저분한 문제에 뛰어드는 것. 테러리즘 데이터 분석, 금융 사기 탐지, 공급망 최적화—복잡하고, 위험하고, 쉬운 답이 없는 문제들. 카프에 따르면 바로 이 과정에서 범용 소프트웨어가 흉내 낼 수 없는 깊이가 만들어진다.

하지만 카프의 예술성에는 중요한 조건이 붙는다. 그것은 반드시 '작동해야' 한다. 예술을 위한 예술, 탐구를 위한 탐구는 허용되지 않는다. 그는 "사과 없이 승리하는 것(winning with no apologies)"을 강조한다. 예술성이 압도적인 결과로 증명되지 않으면 그것은 자기만족에 불과하다는 것이다.

이것이 카프가 말하는 "작동하는 예술(Functional Artistry)"이다. 실용성을 희생하지 않으면서도 예술적 접근을 유지하는 것. 문제 해결의 효과성과 해결 방식의 우아함을 동시에 추구하는 것. 고대 그리스인들이 신전을 지을 때 구조적 안정성과 미적 완성도를 분리하지 않았던 것처럼.

Return of techne

우리는 테크네가 분열된 시대에 살고 있다. 예술은 미술관으로, 기술은 공장과 연구실로 추방되었다. 이제는 다시 그 반대 방향으로 움직여야 한다. 예술의 현장으로, 기술의 현장으로, 테크네라는 오래된 감각을 다시 끌어들여야 한다. 우리가 사용하는 언어가 우리의 사고 방식을 만들고, 그 사고가 우리의 행동을 규정하며, 그 행동의 축적이 결국 우리가 살아가는 사회의 발전 방식을 결정하기 때문이다.

피르시그의 통찰을 빌리면, 모터사이클을 정비할 때 우리가 진정으로 다루는 것은 기계가 아니라 그 기계를 다루는 ‘나 자신’이다. 코드를 짤 때, 요리를 할 때, 글을 쓸 때, 우리는 동시에 결과물과 자기 자신을 함께 빚어낸다. 이 지점에서 기술은 단순한 기능적 활동을 넘어, 형식을 가다듬고 감각을 연마하는 일, 다시 말해 예술이 된다.

그래서 예술과 기술의 분리를 극복하는 일은 단지 미학 이론의 문제가 아니다. 그것은 ‘일이 무엇이 될 수 있는가’와 ‘삶이 얼마나 의미를 가질 수 있는가’에 대한 실존적 질문이다. 대부분의 사람들은 인생의 대부분을 일하면서 보낸다. 만약 그 시간이 오직 생계를 위한 반복 노동에 머문다면, 삶의 대부분은 의미에서 비어 있게 된다. 하지만 일 자체에서 가치를 발견하고, 세넷이 말한 장인정신, 피르시그가 말한 퀄리티를 추구하며, 테크네를 하나의 예술적 실천으로 회복할 수 있다면, 일하는 시간 자체가 곧 의미 있는 시간이 된다.