writing my book

2023년 6월 22일, 한창 학업과 회사일을 병행하던 시기에, 출판사로부터 기술 서적 집필 제안 메일을 받았다. 2월쯤 콴다에서 프론트엔드 팀의 AWS 에서 GCP로의 인프라 이전을 맡아 진행하고 배운 내용들을 정리할 겸, 콴다 팀블로그에 올렸던 "Modern Frontend Infrastructure Overview" 글을 보고 연락을 주신 것 같았다.

콴다 팀블로그에서 여울 님의 <프런트엔드 개발자가 알아야 할 인프라 구조에 대해>의 글을 읽고 해당 내용으로 시작되는 모던 웹 개발 기초서가 출간되면 많은 분께 깊이 있는 지식을 전달할 수 있으리라는 확신으로 도서 집필을 제안드립니다.

저는 우선 리액트 기반의 모던 웹 개발 도서를 생각하고 있으나,

최근에 여울 님께서 관심을 쏟고 있는 Go 언어에 대한 도서도 좋을 것 같습니다.

멘토가 필요한 주니어 개발자들과 더 심도 깊은 지식을 탐구하고 싶은 분들을 위해 종이책으로 여울 님의 노하우를 공유해주시는 건 어떠실지요?

여울 님의 기록이 도서 형태로 남게 된다는 것 자체에도 큰 의미가 있으리라 생각합니다.

글 쓰는 행위 자체를 좋아하기도 하지만, 나의 기록을 종이책의 형태로 남겨 나 뿐만 아니라 다른 사람들도 물리적으로 접하고 만져볼 수 있게 된다는 것은 어렴풋이 언젠가는 꼭 한번 해보고 싶었던 일이었다.

그리고 이 시기즈음 해서 정들었던 프론트엔드 엔지니어링 분야를 넘어 문제의 정의와 해결 자체에 집중하며 본격적으로 다른 다양한 일들을 하기로 마음먹었었기에, 지난 3년간의 프론트엔드 엔지니어링 경력을 한번 돌아보며 배운 것들을 어느 정도의 체계 안에 담아 정리하고 싶은 생각이 있었기에, 마감 기한과 함께 외부적 강제력이 생기는 책 집필 제안은 여러 모로 매력적인 제안이었다.

제안을 수락한 이후 종로에서 선릉 역까지 직접 와주신 담당자분과 함께 오피스 근처에서 간단한 미팅을 진행했다. 주된 아젠다는 서로가 생각하는 저서의 방향성을 맞추고 큰 틀에서의 합의에 이르는 것이었다.

2023년의 나는 나심 탈레브의 "안티프래질"을 읽고 질적으로 큰 변화가 일어나던 시기였기에 "변하지 않는 것", "시간이 지날 수록 더 단단해지는 것"에 큰 관심이 있었다. 지금 돌이켜 생각해 보면, 매우 빠르게 변하는 프론트엔드 생태계에 대한 답답함과 피로도 이 철학에 대한 끌림에 크게 기여했던 것 같다.

처음 제안주셨던 방안은 "프론트엔드 엔지니어가 알아야 할 모던 인프라 구조" 를 다루는 것에 가까웠지만, "모던" 이라는 말 자체가 시간의 변화에 취약하기 때문에 책이 출판되는 시점에 deprecated될 것 같다는 걱정이 생겼다. 여러 가지를 동시에 진행하고 있었기에 분명 예상보다는 출간일이 늦어질 것이라는 것을 그 당시에도 어렴풋이 인지하고 있었기에 출판된 시점에서 deprecated되지 않고 오히려 더 강건한 지식을 담는 책이었으면 좋겠다는 생각을 했다. 이에 편집자님께 다루고 싶은 책의 제목부터 제안하고, 내용의 구체적인 틀을 설명하는 식으로 이야기가 오갔다.

원래 생각하셨던 방향과는 조금 차이가 있었겠지만, 출판사 측에서도 기본적으로 나의 개발 철학에 대해 깊이감을 보여줄 수 있는 저서 방향을 원했기에 제안한 방향에 대해 흔쾌히 동의해주셨고, 그렇게 구체적인 목차도 없이 "Antifragile Frontend" 라는 제목부터 정해진 상태로 저서의 출간 계획이 정해졌다.

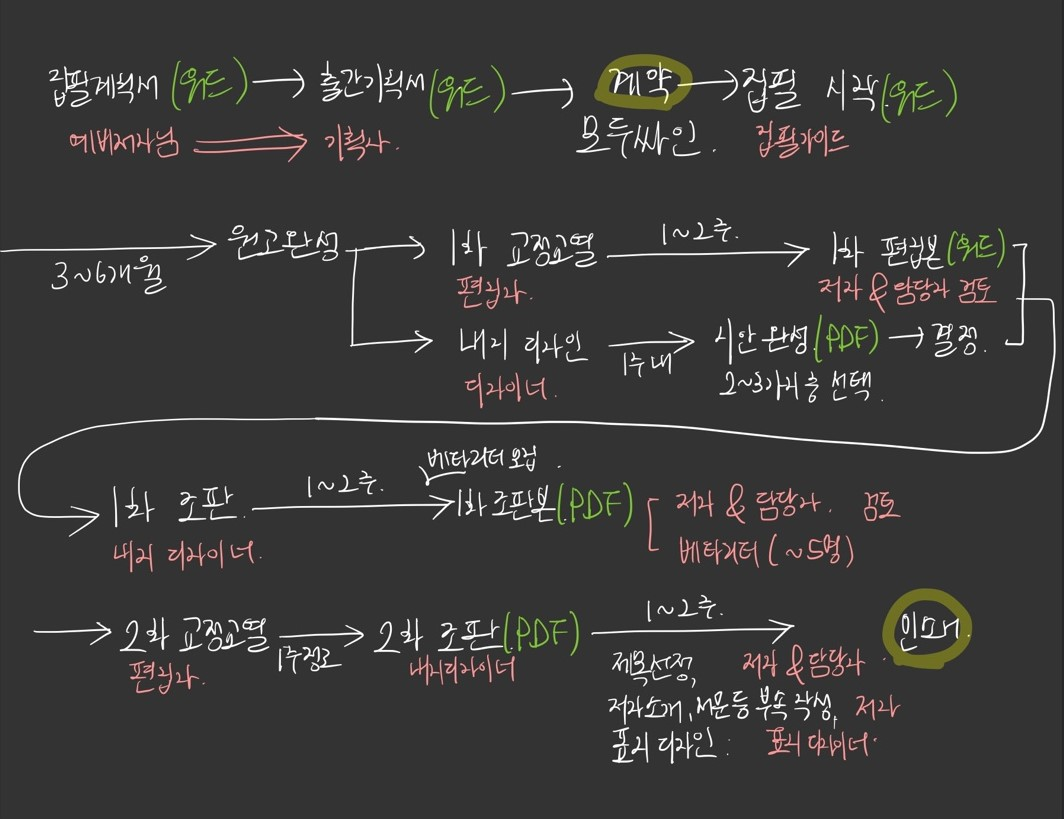

출간에 동의한 이후부터는 출판사에 집필 계획서를 제출하고, 이를 기반으로 출간 기획서를 제출한 뒤에, 계약을 맺고 집필을 시작하게 된다. 그렇게 장장 1년에 걸친 원고 작성이 시작되었다.

원고를 완성하는 과정은 내게 큰 기쁨과 도전을 주었다. 우선 내가 잘 알고 배웠다고 생각하는 지식들이 그렇게 완전하지 않았다는 사실에 큰 놀라움을 느끼며 올바른 내용을 전달하기 위해 새롭게 학습하는 과정이 수없이 반복되었다. 심지어는 내가 다른 사람들에게 수없이 설명했던 익숙하고 자신있는 내용들마저도 일반적인 독자를 대상으로 글로 설명한다고 했을 때, (그리고 이것이 영원히 박제된 상태의 기록물로 남는다고 했을 때!) 여전히 부실한 내용이 많았음을 수차례 느꼈다.

특정 주제에 대한 정보 전달 뿐 아니라 책 전반적인 일관성을 다루는 지점에서도 큰 도전의 연속이었다. 책을 집필하는 것은 한 두개의 주제를 다루는 블로그 글과는 질적으로 달라서, 300페이지에 달하는 수많은 정보들과 지식들을 여러개의 줄기로 묶고, 그 줄기들을 다시 묶어 큰 흐름을 만들고, 그 큰 흐름은 "변화에 강건한 지식" 이라는 하나의 큰 강으로 이어져야 한다. 때문에, 메타적인 수준에서 다루어야 하는 내용들이 오히려 개별 주제를 다루는 일들보다도 더 고된 작업이었다.

이 과정에서 목차도 수없이 바꾸었고, 열심히 썼다가 통째로 날려버린 주제들도 있었으며, 순서 배치도 수차례 바꾸는 고된 작업들이 반복되었다. 이 작업이 고된 이유는 양적으로 블로그를 쓰는 것과는 그 규모가 크게 차이가 나기 때문에 한번 검열하는데 있어 훨씬 더 큰 시간과 노력을 소모한다는 점이었다.

예상했던 대로 일반적으로 제안되는 3~6개월의 원고 완성 시간을 훌쩍 넘겨 1차 초고를 전달하기까지 거의 1년의 시간이 걸렸다. 여느 파트타임 작가들이 그러하듯이(?) 그 사이에 여러 개인적인 일들이 있었기 때문인데, 2024년은 유난히 동시에 하는 일들이 많았었다.

아직 졸업을 하지 못해 4학년 1학기를 수강하고 있었고, 콴다에서 주 40시간의 기본 근무를 하고 있었다. 법인을 설립하고(이 당시 법인명은 더플레이토가 아닌 신선한 여울– freshyeoul 이었다!) 코파운더들과 함께 프로젝트를 진행하면서 결혼준비를 같이 하고 있었기 때문이다. 아 여기에 본격적으로 팔란티어 비중을 공격적으로 늘리자는 의사결정을 하기 위한 개인적인 공부시간도 꽤 사용하고 있었다. (이 시간을 줄이지 않은 결정은 지금 시점에서 돌아봤을 때 최고의 결정이었다.)

그러다보니 책을 쓸 수 있는 시간이 물리적으로 많지 않아서 어려움을 겪었는데 거기다 한번 집필 모드로 들어가는데 필요한 context switching 비용이 꽤 긴 편이었어서, 쉽지 않았다. 하루종일 책 생각만 하고 있었다면, 책을 쓸 준비가 되었을 때, 바로 로드해서 저서를 집필할 수 있었겠지만, 시간 단위로 머리에 담고 있어야 하는 생각 자체가 다르다보니 불가능했다.

그러다보니 이 과정에서 짧은 시간에 폭발적으로 집중하는 방법을 깊게 배웠다. 책의 많은 부분들이 수업과 수업사이 2~3시간 가량의 공강 시간이나 점심시간에 쓰여졌는데, 오히려 이때 쓰여진 내용들이 이따금씩 시간이 나거나 휴가를 쓰고 10시간 넘게 집필했던 내용들보다 완성도와 밀도가 모두 높다.

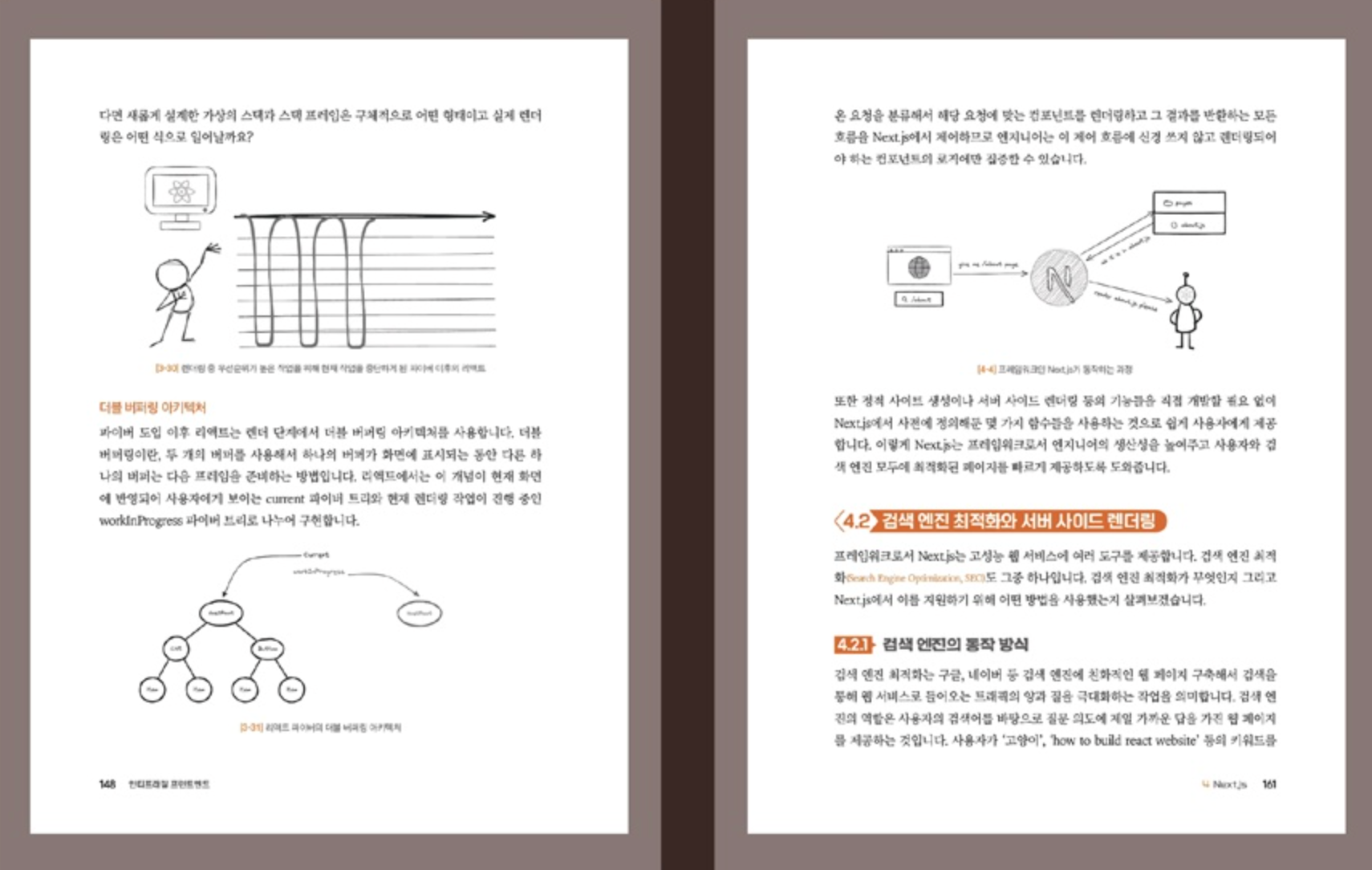

1년여가량의 원고 작성 이후에는 정말이지 고통스러웠던 원고 다듬는 과정과 에셋 제작 과정이 시작되었다. 책 안에 들어가는 모든 자료들과 그림들은 내가 직접 스크린샷을 남기거나, 혹은 직접 그린 것들이다! 애니메이션 그림들은 내가 직점 draw.io 같은 도구들을 사용해서 한땀한땀 그렸다. 전체적으로 200개 가량의 에셋을 준비해야했었는데 그중 30% 정도는 직접 그려야 했고, 나머지 70% 정도는 높은 해상도로 upscale 하거나, 출처를 표기하고 사용해도 괜찮은지 등을 검증하는 과정을 거쳐야 했다.

에셋 제작까지 다 해서 전달한 뒤로 책 집필이 거의 끝났다고 생각했는데, 예상외로 복병은 마무리 5% 작업에서 나왔다. 마무리 5%가 매우 중요하다고 생각하고는 있었지만, 이렇게까지 힘들고 고될 줄은 몰랐다. 이 시기가 5개월 정도 지속되니, 그냥 좋은 경험이었다 생각하고 집필을 포기하고 싶다는 생각마저 들었다.

책을 집필하는 2년간의 시간들 중 절반 정도가 책의 내용을 고민하는 것이 아닌 위계, 넘버링 규칙, 색깔, 밑줄들의 규칙을 일관되게 적용하고 한영 병기와 띄어쓰기 규칙들을 하나씩 점검하는 일에 쓰였다. 스스로를 꼼꼼함과는 거리가 꽤 먼 사람으로 생각하고 있기에 이 과정을 지나는 것이 유난히도 어려웠다.

출판사에서 한번 피드백이 올 때마다 300페이지에 달하는 저서를 처음부터 끝까지 훑으며 확인하는 작업을 거쳐야했기에, 매주 주말 2~3시간 정도는 눈이 빠져라 이런 과정들을 다듬은 것 같다. 이 과정에서 하나의 제품을 세상에 내놓는 데 있어 기본적으로 갖춰야 할 완성도의 기준에 대해 꽤나 많은 고민들을 하게 되었던 것 같다.

2025년 9월 26일, 드디어 책이 출간되었다는 알림과 함께 집으로 배송된 열 권의 책을 받았다. A4지보다 작은 두툼한 책과, 2년 전에 어렴풋이 머릿속으로만 그려두었던 표지 디자인, 그리고 내 이름이 박혀 있는 책을 마주하니 이상한 기분이 들었다. 긴 여정이었지만 마침표를 찍었다는 사실에 큰 만족을 느끼며, 책 한권이 탄생하는데 들어가는 노력을(저자 개인뿐 아니라 출판사와 베타리더, 그리고 주변 사람들의 응원과 지원) end-to-end로 상세하게 알 수 있었다.

이제 유통과 후속 과정에 대해 고민할 차례이지만, 유통이라는 주제는 다루고 싶은 다양한 다른 이야기들이 있어 다음 기회에 별도의 글로 정리하려 한다.